No.11 [懺悔]

No.11 [懺悔]

¥1,111

SOLD OUT

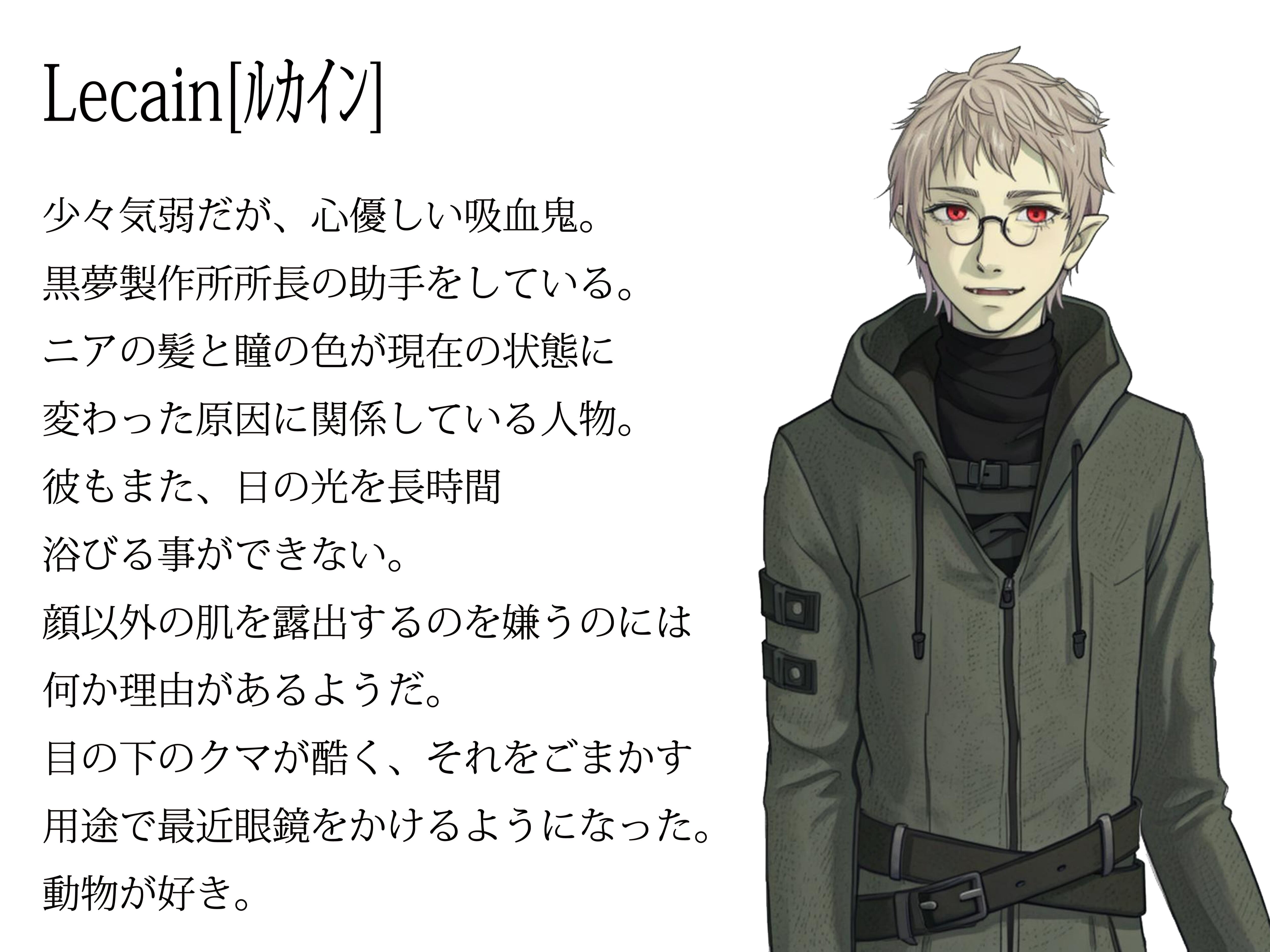

私は幼い頃、何処にでもいるような普通の子供だった。

ある出来事が…起こるまでは―

秋の陽射しが降り注ぐその日、愛犬のエリオットを連れて森に訪れていた。

彼とは物心付いた頃からずっと一緒で、親友のような存在。

その広い森は家の裏手にあり、11歳とまだまだ子供の私が、いつも遊んでいる場所だった―

「いくぞっ、エリオット!」

僕が彫って作った木のオモチャを思い切り投げ、それをエリオットが取りに行く。

僕と彼の定番の遊びだ。

少しして、オモチャを咥えたエリオットが、千切れんばかりに尻尾を振りながら戻ってきた。

それを受け取り、わしわしと思いっきり撫でてやる。

「よぉし!もう一回だ!」

そう言ってもう一度オモチャを投げようとした時、後ろからパキッ、と音がした。

―振り向くと、そこには巨大な熊がいた。

「あ……っ」

既に逃げ切れない距離。

僕は、瞬間的に死を覚悟した。

と、僕の横をものすごい勢いで何かが走り抜けて熊に向かっていった。

エリオットだ。

「っ!行っちゃダメだ!!」

叫ぶ声を無視して、彼は自分の何倍もある獰猛な熊に勇敢に立ち向かう。

僕は恐怖のあまり、その場から動けなかった。

しばらく激しい攻防が続いたが、最終的にエリオットの気迫に負けたのか、熊はその巨体を揺らしながら、すごすごと森の奥へ消えていった。

やっと動くようになった足で、彼の元へ駆け寄る。

「エリオットっ!!」

鋭い爪に引き裂かれたその身体は、ズタズタに傷付いていた。

大量の血が滴り落ちている。

―きっと、彼は、もう……

弱って力が抜けていくエリオットを、そっと抱き抱える。

「…………僕の……

僕の、せいだ……っ」

「……………クゥ…ン」

彼は閉じかけた目で僕を見て、微かな声を上げた。

「ごめ………

ごめ、ん……………っ!!

ごめん…ね……」

そしてエリオットは、僕の腕の中で、静かに息絶えた。

「…っう、…うぐっ………」

動かなくなったその身体を、強く抱き締める。

―目の前に広がる鮮血。

僕の中に、今までに感じた事のない感覚が沸き上がる。

……何だ、この感じ―

親友同然の彼を失って悲しいはず……なのに…

僕の口は無意識に、その血に吸い寄せられる。

―気が付くと、日が落ち、辺りは薄闇に包まれていた。

視界いっぱいに、赤いものが広がっている。

―血に染まった……エリオットの毛だ。

口の中で、鉄のような味がする。

「………………え……っ」

手で口を拭うと、ベットリとした赤。

エリオットの身体には、噛み付かれたような痕が残っていた。

何で……

どういう、事………?

訳も分からず、血まみれのまま、エリオットの亡骸をただただ見つめる。

―と、遠くの方から僕の名を呼ぶ声がした。

「ルカイン!どこにいるのーっ!」

母さんだ。

ランタンの灯りがチラチラと光っている。

「か…母、さん……っ」

乾いた喉から何とか振り絞った声は届いたようで、程なくして母さんが座り込む僕を見つけた。

「ルカイ……っ!」

僕を見た母は絶句した。

「母さん……僕っ」

その言葉を遮るように、強く抱き締められる。

「…………何があったか、話して……?」

僕を抱き締める母さんの手は、震えていた。

掠れた声で、僕はゆっくりと話し出す。

熊に遭遇して襲われそうになったのを、エリオットが身を挺して助けてくれた事。

そのせいで、彼が死んでしまった事。

―僕が、エリオットの……

血を、無意識に口にした事も。

僕を見つめ、静かに話を聞いていた母さんが言った。

「……あなたの父親は……………

吸血鬼だったの」

「!!」

「でも、まさか……

子供に…遺伝するなんて………っ」

―今この時、吸血鬼というものが本当に存在している事を、初めて知った。

ましてや、それが自分の父親だなんて……

僕が物心ついた頃には、父さんはいなかった。

「父さんは病気で死んでしまったの」としか、聞かされていなかったのだ。

―僕には、吸血鬼の血が流れているというのか。

衝撃的な事が一度に起こり、思考が追い付いてこない。

「………………」

「…………エリオットに、お墓を作ってあげましょう」

母さんは、呆然とする僕の頭を優しく撫でた。

ランタンと月明かりを頼りに、木々の間、土の柔らかそうな所を見つけ、母さんと一緒に穴を掘った。

その中に、愛犬の亡骸をそっと横たわらせ、頭を撫でる。

「エリオット………っ…」

今になって涙が溢れてきた。

泣きながら、冷たくなった彼の身体に土をかけていく。

そしてその上に、彼のお気に入りだった木のオモチャを挿した。

「………………」

その簡素な墓を、しばらく見つめる。

そんな僕の背中にそっと手を添え、母さんも涙を流していた。

「この子は、命懸けであなたを守ったのよ。

―本当に、ありがとう………エリオット」

「エリオット……ありがとう………

ごめん…………っ」

僕がひとしきり泣いて落ち着いた後、母さんと一緒に、息を潜めて家に戻った。

―その時代、各地で[魔女狩り]が行われていた。

黒毛のペットを飼っていたりするだけで、使い魔を持つ[魔女]と疑われるのは勿論―

少しでもおかしな様子があれば、悪意ある隣人に「あいつは魔女だ」と告げ口され、火あぶりにされる事もあったのだ。

そうして、罪の無い人々の、たくさんの命が失われた。

神の名の元に、[悪魔]という、存在しているかすら分からないものを滅ぼすという目的を掲げた、偽りの代行者達の手によって―

独りよがりの[善]や[正義]を振りかざす狂信的な人間のする事ほど、恐ろしいものは無い。

皆が疑心暗鬼になり、怯えていた。

こんな血まみれの姿など見られようものなら、すぐに標的にされるだろう。

―幸いにも、僕達は誰にも見られる事なく家に辿り着いた。

水で濡らした布で、僕の口や手を拭いてくれる母さんを、ただぼーっと見つめ、人形のように椅子に座っていた。

その視線に気付いた母さんが、小さな声で話し始めた。

「…何から、話そうか…………」

少し考え詰めた後、言葉を続ける。

「………何が原因かは、分からないけど…

大量の血を見たのがきっかけで、ルカイン……あなたの中の、吸血鬼の本能が目覚めたのかもしれない。

もし、そうだとしたら…………」

そこで一旦話は途切れ、重い沈黙が続く。

「…………あなたは、日の光を浴びると……

死んでしまう」

「………!」

すると、母さんは僕の目の前にパンを差し出した。

「食べてみて」

「…………」

僕は受け取ったそれを少し齧る。

「…………食べた、けど…?」

そう言った直後、猛烈な吐き気に襲われた。

「……っう!」

堪らず床に吐いてしまう。

その様子を心配そうに見つめていた母さんが、微かな声で呟く。

「…………やっぱり」

悲しげな眼差しが、こちらに向けられていた。

「完全に吸血鬼になってる」

「………っ」

「さっき吐いたのは、身体が血液以外のものを栄養源として受け入れなくなって……拒否反応が出たのよ」

―それはつまり、生き物の血を飲まないと、生きていけないという事。

背筋が冷たくなるのを感じた。

「……と……父さんは……どう、してたの」

「……父さんは、森で死んだばかりの動物を探して、その血を飲むようにしていたけど……

それが見つからない時は、仕方なく……というよりも、しばらく血を飲まないでいると、その内無意識に血を求めて、気付いたら近くの動物を捕まえて……

それが死ぬまで血を吸っていた」

……僕がエリオットの血を吸った時に、似ている。

頭がクラクラしてきた。

「でも、父さんは人間の血は一度も吸わなかった」

「……動物が死ぬまで血を吸ってたんでしょ」

「仕方なかったのよ」

「…………僕はそうまでして生きたくない」

パンッ!

目を見開いた母さんは、僕の頬を平手打ちした。

「…………お願いだから……

そんな悲しい事……言わないで」

優しく抱き締められる。

母さんの匂いがした。

「父さん…オスカーは、ルカインが赤ん坊の頃に……

死んだの。

彼は、最後に言ってた。

「お前達を愛してる。俺の分まで生きてくれ」って………っ」

その当時を思い出しているのだろう。

母さんは、今までに見た事のない程悲しい顔で、涙を流していた。

[自分が吸血鬼の血を引いている]―

突然突きつけられた事実。

その後、それを身をもって知る事となる。

僕の身体は、日に日に異様な変化を見せた。

元々焦げ茶色だった髪が白に近い色になり、茶色の瞳は、鮮血のような赤になっていった。

そして犬歯は抜け落ち、代わりに鋭い牙に生え変わった。

さらには耳の先が尖り……

まるで、悪魔のような風貌だ。

こんな姿で外を出歩く訳にもいかず、フード付きのローブを纏って目深にそれを被り、日が昇っている間は、家の奥の日が差さない場所で過ごす―

そんな日々が続いた。

その日の夜、いつものように人目を忍んで、一人夜の森に来ていた。

目的は……死んで間もない動物を探す事。

母さんには、付いて来ないようにお願いしている。

僕が血をすする姿なんて、見られたくないから……

小さなランタンの灯りを頼りに、できるだけ静かに歩く。

しかし、そんなものが早々見つかるはずもなく……

気が付けば、息絶えて間もない、生暖かい小動物の血をすすっているのがほとんどだった。

その度に、僕は自分が殺めてしまった動物のお墓を作り、天国に昇れるようにと祈りを捧げた。

そして今日も、気付けば先程まで生きていた動物の血が、目の前に広がっていた。

地面にその亡骸を横たわらせて、それを見つめる。

―ポツリ、ポツリと雨が降り始めた。

暗雲で月の見えない夜空を見上げ、それを顔に受ける。

……これから一体、いくつの墓を作っていくのだろうか。

それを考えるだけで、生きる事に罪悪感を感じた。

「…………ずっと、こんな事を続けなきゃ…ならないの……?」

とその時、後ろでガサッ、と音がした。

熊かと思い素早く振り返ると、そこには男がいた。

ランタンの灯りに照らされて、血にまみれた僕の異様な姿が晒される。

「……あ…………あっ…悪魔!!

うわああぁっ!!」

叫びながら村の方に走って逃げていった。

まさか、夜の森で人に遭遇するとは考えてもみなかった僕は、唖然としていたが―

自らが置かれた状況に気付き、血の気が引いていく。

あの男が「森に悪魔がいた」と話をすれば、きっとすぐに[魔女狩り]の奴らがやってくる。

先程まで生きる事に罪悪感を感じていたというのに、いざ間近に命の危機が迫ると「死にたくない」と思った。

あの様子だと、幸い、母さんの子供だとは気付かれていない。

でも今、家に戻って気付かれてしまえば、母さんは「悪魔の母親」として、間違いなく僕と共に火あぶりにされるだろう。

―僕は、一人で逃げようと決めた。

「母さん、ごめん………

今まで…ありがとう。

どうか、元気で生きていて……」

溢れそうになる涙をこらえて、フードを被り直した僕は、雨の中―森の奥の[ある場所]を目指して進んだ。

その目的地へは、ある[目印]がある。

木の幹に貼り付けられたその小さな印は、夜にしか視認できず、もし見られても、その形状が示す意味を知らない者にとっては意味不明なものだ。

この広い森で目印がなければ、目的の場所には辿り着けない。

母さんが僕を追って来ないように、震える手でそれを取り除きながら向かった。

しばらく進み、そこに到着する。

「…………これだ」

草が生い茂る岩壁の端に隠れているそれは、一見大きいウサギ穴のようにしか見えない。

人一人が這いつくばって入るのがやっとという狭さだ。

―実は、この奥がその[ある場所]に続いている。

少し前、母さんが真夜中にこの穴の前に僕を連れて来て話してくれた。

この穴の奥の空間に、父さんが暮らしていた場所がある、と。

ここの他にもいくつか出口があって、場所は分からないが、いろんな所に繋がっているとも言っていた。

「………………」

もう、僕の事で母さんに苦労をかけたくない。

もしずっと側にいれば、いつかきっと命を失う……

会えなくなったとしても、生きていて欲しい。

万が一、母さんがここに辿り着いても追い掛けてくる事ができないよう、そこら辺の大きな石をかき集めて穴に入り、入り口を泥と石で念入りに塞いだ。

狭い横穴の先にランタンを置き、這い進んでを繰り返していくと―

突然広い空間に出た。

周りを見回す。

洞窟をそのまま住居にしたようなそこは、随分と古めかしい不思議な物や標本が並んでいる。

何とも独特な雰囲気だ。

……父さんが、集めていたんだろうか。

そういえば、ここは光の届かない穴の奥深く……

辺りの様子が確認できる明るさがある事を疑問に思い、気付いた。

何故かキャンドルに火が灯っている―

ひとつではなく、部屋の至る所に。

「……?」

それを不思議に思っていると、奥の部屋から何と人が現れた。

「わああぁっ!!?」

「っ!!?」

驚いて大声を上げた僕を見て、その人物もビクッと身を仰け反らせて声を荒げる。

「なっ、何だお前!!」

「あっ……あんたこそ誰?!

ここは、僕の父さんの隠れ家だぞ!」

それを聞いたその大柄な人物は、目を見開いて僕の顔を見たまま、ゆっくり近付いてきた。

怖くなり、思わず後ずさる。

「お前っ…………

ルカインか!」

「えっ……?」

言葉を返す間もなく、フードを取られた。

「…………あぁ、遺伝しちまったのか…」

とても小さな声で呟いたのが聞こえた。

冷静になり今気付いたが、この人物も僕と同じ赤い瞳をしている。

「あんた…

……あ、あなたも……吸血鬼…?」

「見ての通りだ」

その人がニヤリと笑って見せた口元には、鋭い牙が光っている。

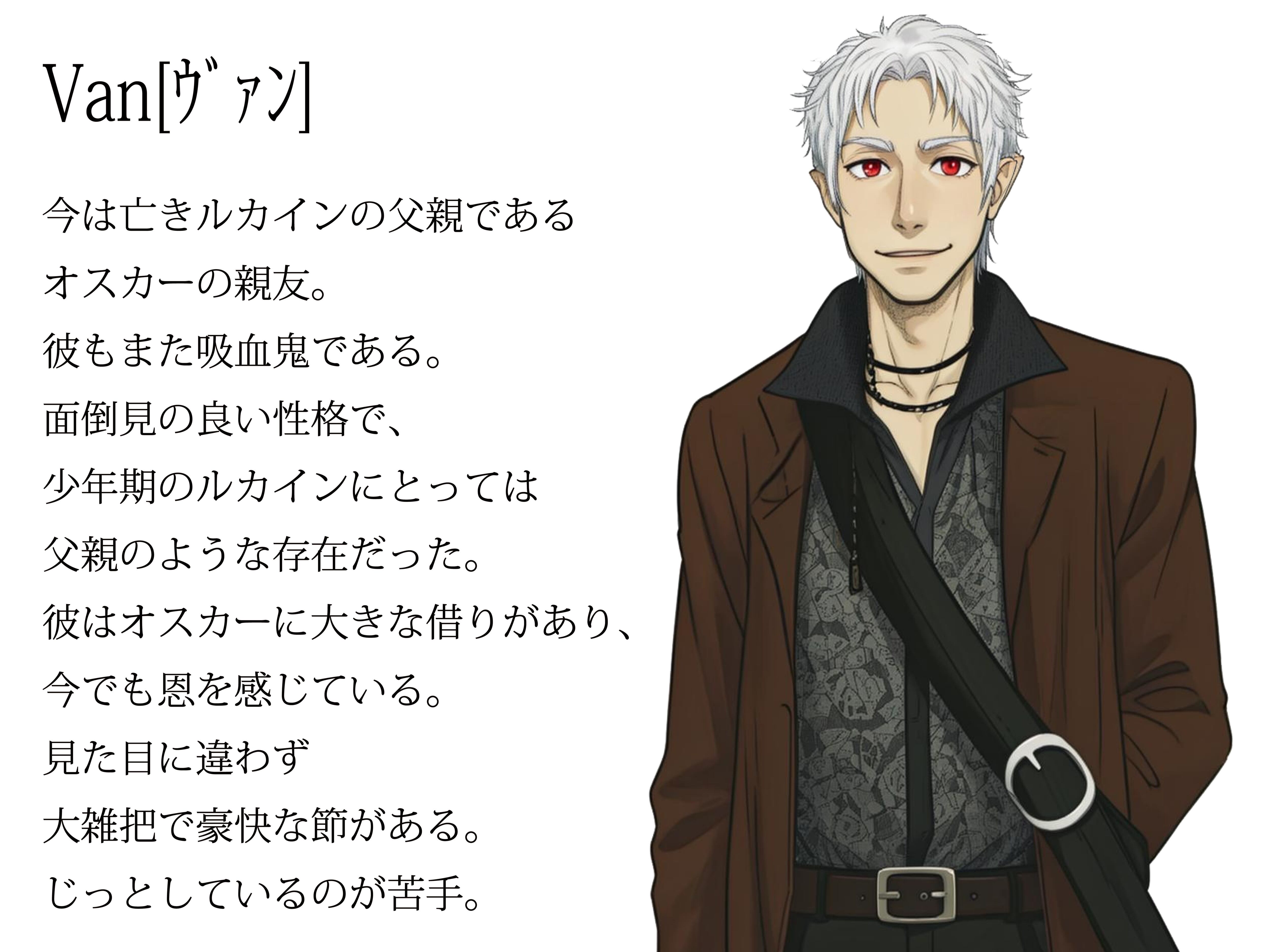

「俺はヴァン。

お前の親父…オスカーのダチだったんだ。

ヨロシクな!」

「よ……よろしく、お願いします…

ヴァンさん」

「はは、そう改まんな!

呼び捨てでいいって」

そう言ってヴァンは、僕の頭をがしがしと撫でた。

何だか嬉しそうに見える。

落ち着いた僕は、今までの事、ここに来た経緯を話した。

「……そうか」

すべてを聞き終えた彼は、ただ一言そう呟いた。

ヴァンからは、吸血鬼の事についていろいろ教えてもらった。

吸血鬼は数自体がとても少なく、普段は身を隠している事もあり、同種と遭遇する確率が低くお互いを認識する事はほぼ無い。

その為、父さんとヴァンのように、吸血鬼同士が親友になるケースは極めて稀なようだ。

寿命が人間の何十倍もあるが、不死身ではなく、怪我などは普通にするし、痕も残るらしい。

致命的な傷を負えばもちろん命を落とす。

よく言われているニンニクや十字架などは何ともないが、太陽光だけが弱点で、それを浴びると数分で灰になるという。

そして……

父さんがなぜ、死んでしまったのかも聞いた。

魔女狩りをしている教団の人間達に捕まり、木にくくりつけられた状態で朝日を浴びせられ、処刑されたのだという。

母さんは赤ん坊の僕を抱いて、それを隠れて見ているしかなかった。

愛する人の、あまりにも酷い最後―

それはどんなに辛かったか……

考えると、胸が締め付けられる。

別の居住区にいたヴァンは後日、それを母さんから聞いたという。

そして「私達の事はそっとしておいて」と言われ、彼女と赤ん坊―

僕と、会う事も無くなった、と。

母さんがそう言ったのは……

ヴァンの姿を見ると、父さんを思い出して、悲しみに耐えられなくなるからだったのかもしれない。

暫しの沈黙の後、ヴァンは静かに口を開いた。

「俺はオスカーを、助けられなかった……

今でも…後悔してる。

何であの日、別の場所にいたのか……って、な。

本当に、すまない……」

僕を見つめる彼の瞳には、涙が滲んでいた。

「…ううん、ヴァンは悪くない。

悪いのは……

見境無く処刑する、魔女狩りの奴らだ」

「…………あぁ。

アイツらのした事は、絶対に許せねぇ。

俺は、神がいるかどうかは知らないが……

もしいるとしたら、そんな事はしないだろうと思う。

それこそ、人間に他の者を裁く権利なんて、ある訳無い。

…………あっていい訳が……無いんだ」

彼は握り拳を作り、険しい表情で俯く。

ヴァンによると、魔女狩りの教団の標的は、魔女だけではないという。

「…………アイツらからしたら、異教の神を崇拝する者、普通の人間とは違う能力を持つ者……

そして人間以外の存在は、すべて排除の対象なのさ。

さしずめ、俺達の事は「会話ができる猛獣」みたいな扱いだろうな。

もし見つかれば……殺される」

一呼吸置き、彼が続けた。

「俺も昔一度、奴らに見つかって殺されそうになってな……

その時に助けてくれたのが、オスカーだった。

それがきっかけでダチになった。

お前の親父は…

俺の命の恩人なんだ」

話終えたヴァンは、無骨な外見に似合わない、優しい笑みをこちらに向けた。

「ルカイン、ここに住むんだろ?」

「えっ?

………い、いいの…?ここに、いても…」

「当ったり前だ!

元々ここは、お前の親父の家だからな。

何なら俺が居候だ。だろ?」

今度は彼に似合う豪快な笑みで、ニカッと歯を見せる。

「……ふふっ、ありがとう!ヴァン」

そして僕は、彼と一緒にそこで生活を始めた。

地下の居住区や空間は、父さんが住んでいたここの他にもいくつかあり、高さがニメートル程ある地下道が分岐して、それぞれが蟻の巣のように繋がっているという。

地図を見せてもらったが、まるで地下の迷宮だ。

この居住区の各通路の入り口には、侵入者があった場合すぐ気付けるよう、鈴の付いた紐が張られている。

僕の時は、身体が小さくて紐に引っ掛からなかったから、鈴が鳴らなかったようだ。

ヴァンは「こりゃ改良が必要だな」なんて呑気にカラカラ笑っていたけど……

そして入り口の上には、チェーンで吊るされた石板があり、いざとなったらチェーンを外して入り口を閉じる事ができるようになっていた。

そんな「いざ」は無いに越した事はないが、何だって備えはあった方がいいだろう。

―ヴァンとの生活も板につき、何年か過ぎた。

僕はその日の真夜中、コンパスと地図を頼りに、昔自分が住んでいた家に一人で向かっていた。

話ができなくてもいい。

ただ、遠くからでも、母さんが生きている事を確認したかった。

と、前からこちらに向かう一つの灯りが見えた。

きっとヴァンだろう。

彼は、死後間もない動物を集めに行っていた。

―しかし近付いて分かった。

一人ではなく三人いる。

「…………っ!」

背筋が凍り、とっさに身をひるがえして逃げ出した。

その時、走る僕の横をヒュンッと何かが掠め、木に突き刺さった。

矢だ。

「この悪魔め、動くなよ」

次の矢は既にこちらに構えられている。

―この距離では逃げ切れない。

覚悟を決めたその瞬間、目の前に大きな影が現れた。

「ヴァンっ!」

「全く、お前は迷子にでもなったのか?」

その瞬間に矢が放たれ、ヴァンの腕に命中した。

「!…ってぇなぁ」

彼は一瞬痛みで顔を歪めたが、矢を引き抜くとすぐに僕を抱えて一目散に逃げ出した。

逃げる最中ヴァンは背中にも矢を受けてしまったが、その矢も乱暴に引き抜き、構わず走り続ける。

脚が早く森をよく知るヴァンは、暗闇の中魔女狩りの奴らをあっという間に引き離した。

ウサギ穴の前に着き、急いで中に入り込む。

居住区に着くなりヴァンは苦しげなうめき声を上げ、仰向けに倒れ込んだ。

「ヴァンッ!大丈夫!?」

「……ははっ、平気だ。こんなもん」

彼は強がっていたが、何やら様子がおかしい。

額に大量の汗が浮かんでいた。

もしかすると、矢の先に、毒が塗ってあったのか……

僕がその傷口に触ろうとすると、ヴァンは血相を変えてそれを制止した。

「触るな!!」

「…………それ…やっぱり、毒が……」

「どうって事ない、気にするな。

それよりも……」

荒い呼吸を繰り返す彼は、深刻な面持ちで続けた。

「……一時的に撒いたが、奴らは俺達と遭遇した地帯の森をしらみ潰しに探すだろう。

ここが見つかるのも、時間の問題だ」

ヴァンはふらつきながら、のそりと起き上がると、鍵付きの引き出しを開けてガタガタと漁り、その中にあった古びた地下通路の地図とランタン、燃料を僕に押し付けるように渡した。

「ここにはもう戻らない。別の居住区に行くぞ。

その通路だ、先に行け」

「分かった」

彼が指差した地下通路に進んで振り返った瞬間―

石板が「ゴゴォン」と大きな音を立てて閉じた。

音が一つでなかったのは、いくつかの石板を下ろしたからだ。

「ヴァンっ!!」

「……ルカイン…

お前には、絶対無事でいてほしい。

その地図の矢印通りに進め。

そうすれば……俺が住んでいた居住区に辿り着く」

「何でだよ!一緒に逃げたらいいだろ!!」

石板を力一杯押してみたが、全く動かない。

この扉はとても重く、僕一人ではビクともしない。

分厚い石板を隔てた向こう側から、くぐもったヴァンの声が聞こえた。

「俺は……

もう、大切な奴を…なくしたくないんだ。

オスカーに救われた借りを、今返す」

「僕だってヴァンが大切だよ!!

なのに、何で……!

嫌だ………こんなの……っ

嫌だよ……!!」

僕は開きもしない石板を拳で叩き続けた。

手から血が滲んでいたが、そんな事はどうでもよかった。

「……手負いの俺と一緒に逃げれば、お前が助かる確率が低い。

だから別々に逃げるんだ。

…………もし俺が生き延びたら、いつか会えるさ」

―分かっていた。

ヴァンは、死を覚悟している事を。

「絶対……

絶対、生き延びて…………

僕の所に来て……」

「…………あぁ。

お前も、意地でも生きろよ。

俺と……オスカーの分まで……な…

約束だ」

彼の声は、少し泣いているように聞こえた。

「……俺も別の通路から逃げる。早く行け!」

「…………うん…

待ってるから……っ」

僕は溢れる涙を腕で拭いながら、走ってその場を後にした。

「はぁっ、はぁ……っ…………」

途中から走る気力もなくなり、トボトボと歩きだした。

真っ暗な通路を、ランタンの灯りを頼りに歩き続ける。

―あれから、どれくらいの日数……時間が経ったのかも分からなくなっていた。

と、空気が通る音が聞こえてきた。

どうやら辿り着いたようだ。

―行き着いたその居住区は、前の所とは違った雰囲気だった。

壁や家具の配色が独特で、たくさんの本が並んでいる。

伝承録、古文書……

中には[悪魔払い]や[召喚]の方法など、変わった内容のものもあった。

―時間はいくらでもある。

僕は、そこにある本を片っ端から読破していった。

―それから、長い長い年月が流れた。

日にちを数えていない為正確ではないが、何百年か経っただろうか。

遠目にしか見ていないが……

人間社会も随分と進歩したようだ。

彼―

ヴァンが、私の元を訪れる事は無かった。

心当たりのある地域や居住区を探したりもしたが、駄目だった。

それはほぼ、彼の死を意味していた。

……それでも、私は彼を待ちたかった。

その為に生きているようなものだった。

しかし生きていくには、生き物の血が必要だ。

生きている動物から死なない程度に血を吸えればいいのだが……

それをしてしまうと、その動物は[半吸血鬼]という状態になる。

人間の半吸血鬼であれば、理性があるので血を吸う事もないだろう。

だが、本能のままに生きる彼らは話が別だ。

前に一度だけ、狐を半吸血鬼化してしまった時……

その子は、他の動物を手当たり次第噛み殺して血を求める、凶暴な怪物となった。

私は……その狐を殺めるという、苦渋の決断を下した。

仕方なかった、というのは簡単だが、その子に罪は無い。

悪いのは私……

あれは、私の罪だ。

だが、そんな事があろうとも、血を求める日々は続く。

死んだばかりの動物を見つけられず、生きている動物に手をかけてしまった日は、亡骸を埋めて冥福を祈った後―

自らの身を、戒めの意味を込め、鞭打って懺悔した。

そうして私の身体は、鞭の痕だらけになっていった。

ある晩、森で動物の死体を探していると、おばあさんがいた。

…………様子がおかしい。

近づいてみると、どうやら身体の中に悪魔が入っているらしく、一人で話していた。

何故か身体の周りが黒いもやで覆われているように見える。

こちらには気付いていないようだ。

私は試しに、悪魔払いの書で読んだ中で、自分ができそうなものを実践してみた。

心の中で呪文を唱え、相手に向かって十字を切る。

すると、彼女は話すのをやめた。

どうやら成功したようだ。

正気を取り戻したその瞳が私の姿を捉える。

が―

「ひ……!あ、悪魔っ!!」

おばあさんは、よたよたと走り去っていった。

その背中をただ見送る。

―そうか。

普通の人間からすると、私も悪魔のようなもの。

そんな私が悪魔払いの方法など覚えていて、一体何になるというのか。

「ふふ……ふはは」

ただ動物の血をすすって生き長らえる、異形の者が……人助けなど―

滑稽な自分に、一人可笑しくなり笑ってしまう。

自分がこの世に存在する意味を、最早欠片も感じなくなっていた。

私はまるで疫病神だ。

愛犬のエリオットは、私を守る為に命を失い、母に苦労をかけ、ヴァンは……

私にはもう、大切な人もいない。

失うものは何も無い。

いつか、血に飢えたあの無意識の内に、人間にまで手を出してしまうのかもしれない―

そうなる前に、この生を終わらせよう。

そう決めた私の心は、何故だか、静かな湖の水面のように穏やかだった。

―夜明け前、居住区を出て向かった先は、見晴らしの良い崖の上。

ここなら朝日を全身に浴びる事になるだろう。

吸血鬼になってから、最初で最後の日の目だ。

……もう、何かを失う心配も、傷付けることも無くなる。

とても晴れやかな気持ちだ。

その場に立ち、木々の葉擦れの音と、草木の香りの中、ただ静かに時を待つ。

―と、人の足音が聞こえた。

振り向くと、一人の少年がこちらを見て立ち尽くしていた。

彼は、生気が失われた真っ白な顔をしており、悪魔に取り憑かれた人間が纏う、独特の黒いもやが見えた。

あぁ、気の毒に……

相当苦しんだのだろう、全身痩せこけている。

せめて一時的にでも解放されればと、今すぐにできる悪魔払いを施した。

エクソシストの修行をした訳ではない私には、これが精一杯だ。

しかし無駄だと思えていた知識を、最後の最後に使う事になるとは……

こんな私でも、誰かの役に立てて良かった。

彼は少し生命力を取り戻し、会話ができるようになった。

ここに来た目的は、どうやら私と同じのようだ。

これも何かの縁かもしれないな。

彼―

ニアは、本当は生きていたいと願っていた。

しかし、悪魔の呪縛から逃れる事は、容易ではない。

私は、何とか彼を助ける方法はないかと考えた。

―そこで思い出した。

悪魔の召喚に長けていた、とある魔術師の伝記の一説だ。

それによると、悪魔は、妖精や天使等、人間以外の異形の存在に手を出す事ができないルールがあるという。

異形の存在の中には―

吸血鬼もその一種として記されていた。

彼が人間でなくなれば……

吸血鬼になれば、あるいは、悪魔から解放されるかもしれない。

私が[半吸血鬼]について知ったのは、本に挟まれていたメモを見たからだ。

父さんかヴァン……もしくは、他の誰かが書き残したものだろう。

それによると、

[吸血鬼が人間の血を致死量近くまで吸い、もしその人間が命を取りとめた場合、人間と吸血鬼の中間のような存在―半吸血鬼になる]

と記されていた。

動物だけでなく、人間も半吸血鬼化する事が分かったのはこの時だ。

他にも半吸血鬼の特性等が少し書いてあったが、真偽の程は定かではない。

しかしただ死んでしまうくらいなら、少しでも可能性のある方を選んだ方がきっといい。

今から死にゆく私が、こんな事を偉そうに言える立場でもないが……

私は、この一か八かの賭けを、ニアに提案する事にした。

―彼は、その可能性に賭ける事を決めたようだ。

人間を吸血するのはこれが初めてだ。

意を決して、その首筋に牙を立てる。

どんどん溢れ出す血を吸い続け、しばらくすると、ニアは失血により気を失った。

動かなくなった彼を、朝日が当たらない場所に横たわらせる。

―今の所、息はある。

どうか、うまくいきますように……

今生最後の朝日を浴びるべく、曙光で染まりゆく空を見上げ、夜明けを待つ。

母さん、エリオット―

本当に……ごめんなさい。

この決断を下した私を、どうか許して欲しい。

ヴァン―

「意地でも生きろ」って約束……

守れなくて、ごめん。

でもこれ以上、何かを犠牲にして生きたくはない。

いつか、人の命までをも奪ってしまう前に……

この生を終わらせる。

山の稜線から朝日が現れ、遥か頭上の空に光の道が伸びる。

―ありがとう。

私が生きる為、犠牲になってしまったすべての存在達。

これでもう、何者をも傷付ける事はない。

目を瞑り、その光を全身に浴びた。

「…………………………」

何故だろう。

朝日を浴びて数分経つというのに、まだ私はここにいる……

生きている。

目を開き、ふと自身の手を見て衝撃を受けた。

「………………?!」

まさか……!

自らに起きた変化を信じられなかった。

身体は灰にはならず、皮膚が軽い火傷のように赤くなっているだけだ。

それは、日の光に耐性がある半吸血鬼の特徴だった。

「私も…半吸血鬼化している……!」

驚きのあまり力が入らず、何とか近くの木陰に歩み入り、ゆっくりと座り込んだ。

予想外の出来事に、頭が真っ白になる。

そして徐々に、歓びの感情が沸き上がり、自然と涙が溢れていた。

「そうか……私は…

もう、血を吸わなくても、生きていけるのか……」

もう一つの半吸血鬼の特徴、それは―

[血を吸わずとも、人間と同じ食事で生命を維持できる]事。

自分は、他の命を犠牲にせずとも生きていける。

木陰で横になるニアに視線を移す。

焦げ茶色だった彼の髪は、白く染まりつつあった。

―どうやら、半吸血鬼化は成功したようだ。

良かった。本当に……

私までもが半吸血鬼になった原因は不明だが、彼のお陰である事は確かだ。

と、ニアが目覚めると共に咳き込み出す。

大丈夫だろうかと様子を伺っていると、彼の口から大量の黒い煙が吹き出した。

予想は当たっていたようで、純粋な人間では無くなったニアの身体に悪魔達が居られなくなり、出てきたのだ。

片方の悪魔は相当腹を立てており、もう片方は飄々としていた。

そして手を出せない為諦めたのか、悪魔達は去った。

朝日の満ちる静かな森の中、歓びの抱擁を交わす。

生きている事に歓びを感じたのは、何百年ぶりだろうか。

私達は、お互いが命の恩人となった。

人と人は、廻り合わせというものがあるのだな、と思わざるを得ない。

忌み嫌われる存在の、この私にも……

出来る事はあったのだ。

最後の最後で助けられ、生かされたこの命―

誰かの為……

平和の為に生かしていこうと、心から誓った。

![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)

![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)