No.10 [闇の中へ]

No.10 [闇の中へ]

¥1,000

SOLD OUT

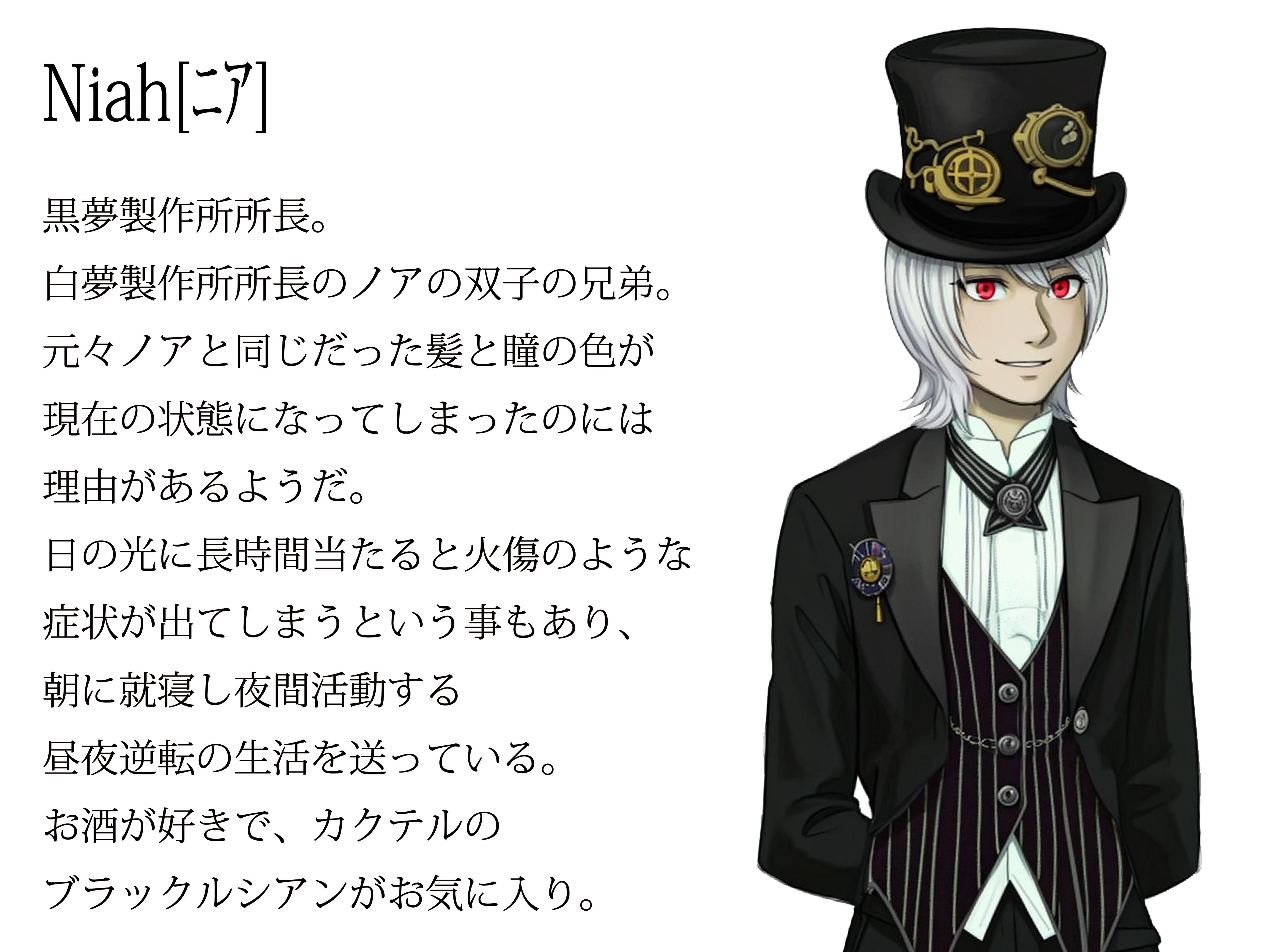

僕には双子の兄弟がいる。

名前はノア。

小さい頃から「何か」が見えていたようで、誰もいない所をじっと見つめていたりして、正直薄気味悪かった。

双子はみんな仲が良いイメージがあるかもしれないけど、僕達はあまり言葉を交わす事もなく、成長するにつれて更に距離は開いていった。

学生生活を終え、ノアが一人遠い町に引っ越して間もなく、僕も別の町に一人で引っ越した。

普通の社会人として生活する日々。

平凡ながら、それなりに楽しく暮らしていた。

―その日、酒が好きな僕は、次の日が休みなのをいい事にバーを数件ハシゴして飲みまくっていた。

気が付けば時刻は午前4時前。

酒豪という程の強さでは無かった為流石に具合が悪くなり、おぼつかない足で帰路についていた。

ドンッ!!!

数十メートル先で突然、男が走行中の車の前に飛び出して轢かれた。

酒でボヤッとする頭では、何が起きたのか理解するのに数秒かかった。

運転手は車から降りる事もせず、轢かれた男を放置して走り去ってしまった。

完全なる轢き逃げだ。

人通りも無く辺りが暗かったため、僕の存在には気付いていなかったのだろう。

徐々に事の重大さに気付き、呼吸が荒くなる。

救急車を呼ばないと……!

そう思い携帯を手にした時、この世のものとは思えない、おぞましい光景を目にしてしまった。

轢かれて倒れた男の口から、光をも吸い込みそうな程真っ黒い影のようなものが、ゆっくりと漏れ出し―

それは、二人の人のような形になっていった。

「予想より早く逝ったな」

「今回の賭けはボクの勝ちだね」

完全に人の形になった二人の人物は言葉を交わしていた。

ただ、風貌は人間のそれとは異なる異質なものだった。

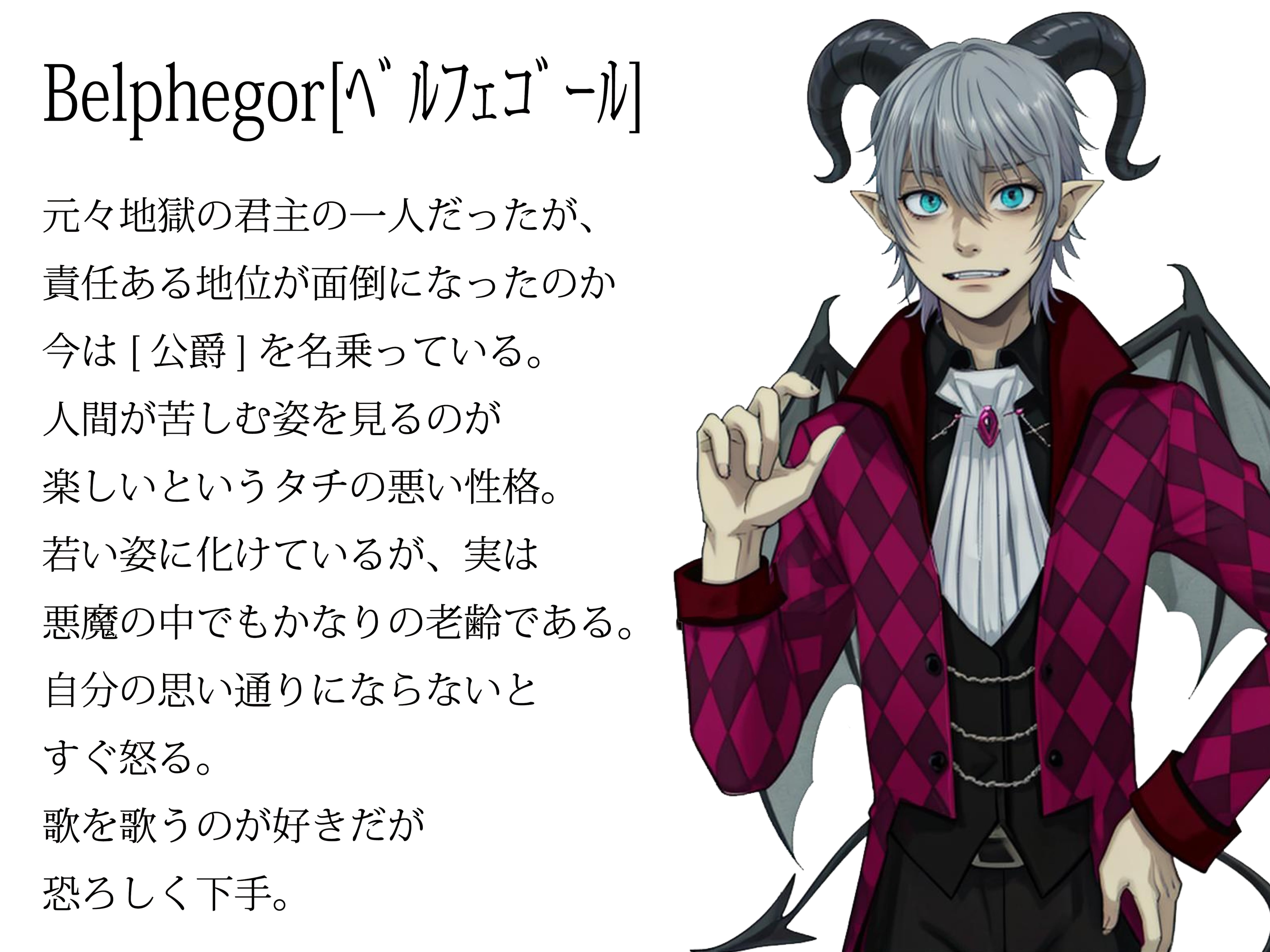

一人は頭から角が生えている。

僕は酒を飲み過ぎて幻覚を見ているのか。

と、その二人のうち角が生えた方と目が合った。

「あれ~?

あいつ……ボク達の事見えてるんじゃない?」

それを聞いたもう一人の仮面の人物もこちらを向いた。

「そのようだな」

その二人が不気味な薄笑いを浮かべながら近付いてくる。

逃げなければいけないと思っているのに、身体が金縛りにあったかのように動かない。

ついに目の前に来た角の生えた人物が、鼻からスンッと息を吸って顔をしかめた。

「分かった!お前、かなり酒飲んだでしょ」

予想外の事を尋ねられ、ただ頷く。

「酒に深く酔うと、俺達が視えるようになる人間もいるからな」

仮面の人物が淡々と言った。

何が……

何が、起きてるんだ………?

これは…夢だよな?

まだ酔いの醒めない頭で必死に考えていると、角の人物が面白いものを見るような表情で、こちらに視線を向けていた。

「決~めた。次はこいつにしよう♪」

「まぁ、俺は別に誰でも構わんが」

……何の話をしてるんだ?

僕はその様子をただただ眺めていた。

「まずはこいつに話さなきゃね」

「……面倒臭いが、俺達を見た奴には説明する決まりだから、仕方ないな」

ハァ、と一つため息をつき、仮面の人物が話し出す。

「俺はアスタロス。

そしてこいつはベルフェゴール」

「そ。で、ボク達は悪魔の公爵なんだ」

あぁ、やっぱり夢か。良かった。

しかし悪魔の公爵が二人も現れるなんて嫌な夢だ。

そう思って黙っていると、痺れを切らしたのか、ベルフェゴールという方の悪魔がまた話し出した。

「ねぇ~、少しぐらい驚いてよ。つまんないなぁ」

「まぁいいじゃないか。今から嫌でも驚くさ」

「…………」

夢なんだから驚きようがない。

話をする二人をただボーッと見ていると、パチパチと大げさに拍手をしてベルフェゴールが言った。

「今から、ボク達はお前に取り憑く事に決めました~」

「……えっ?」

次の瞬間、二人の悪魔は先程のような真っ黒い影となり僕の口に吸い込まれた。

「ッ、ゲホッ!

な、何……!?」

目の前にあいつらの姿は無かった。

かわりに、僕の頭の中から直接声が聞こえる。

「お前の名前、ニアっていうのか」

「過去の記憶を見させてもらったぞ。

まぁ、無難な人生ってとこだな」

脳内でケケケッ、と不気味な笑い声が響く。

「だ~か~ら、ボク達が楽しくしてあげるよぉ♪」

そう言って、ベルフェゴールは気味の悪い歌を歌い出した。

「うっ、や、やめろぉ……っ!」

夢、これは夢だ……

こんな事、あるわけない……!

「「これは夢だ」って?

残念だが、取り憑かれたのは事実だ。

お前が命を落とすまで俺達は憑き続ける」

アスタロスがフフッ、と笑い、地の底から響くような声で呪文のようなものを唱え出した。

二人が発する不気味な不協和音が、途切れる事無く聞こえる。

「うっ、うるさい…!うるさいっ!!」

夜中だった為周りには誰もおらず、僕は耳障りな音に耐え何とか自宅へと辿り着き鍵を開けると、倒れるように中に転がり込んだ。

不気味な音が止み、再び脳内で会話が始まった。

「こいつはいつまで耐えられるかなぁ」

「俺は1年に賭ける」

「じゃあボクは半年」

ははっ、と笑い合っている。

頭の中に直接声が響いている為、耳を塞いでも奴等の会話が聞こえてくる。

「ていうか、人間にしか取り憑いちゃダメって決まり、無しになんないかなぁ。

妖精とかに取り憑けたら面白そうなのにぃ~」

「決まりを破ったら俺達は消えてなくなるんだから、そこはどうしようもないな。

しかしその決まりのお陰で、お互いの世界が余計な干渉をせずに済んでいるというのも事実だ。

まぁ、ルールがあるからこそ、その中で如何に楽しむか考えるのがいいんだろう」

「まぁね」

「何が、目的なんだ…お前ら……っ!」

自分の身に降り掛かった出来事を理解し始めた僕は、中にいる悪魔に話し掛ける。

その問いに、ベルフェゴールは高笑いをした。

「目的~?あははっ!そんなの無いよ。

これはただの遊び。

お前ら人間はボク達のオモチャ。

壊れてくのを見るのが楽しいの」

絶句した。

人間とは考えが違い過ぎる。

まるで血が通っていない。

「ニア、俺達に耐えられなくなったなら、お前には自由になる術がある」

アスタロスが話す後ろで、ベルフェゴールがククッと笑う。

「自らで命を絶つ事だ。

それ以外に、俺達から逃れる方法は無い」

嘘だ……

死ぬなんて、絶対に嫌だ……

僕は力が入らず、呆然と床の一点を見つめていた。

ベルフェゴールが今度は鼻歌を歌い始めた。

「じゃあ始めようか~」

「さぁ、お前はどこまで耐えられるかな?」

次の瞬間、女とも男とも言えないおぞましい絶叫が頭の中でこだました。

「うわああぁっ!!」

それは途切れる事無く脳内に響く。

あまりの苦痛に床を転げ回る。

「うぅ…やめ…止めて、くれぇ…………っ!」

僕が意識を失うまで、それは続いた。

―気が付くと、窓から日の光が射し込んでいた。

だいぶ眠っていたようだ。

あの恐ろしい出来事は…

夢、だったんだろうか……

そう考えていると、また脳内に直接声が響いた。

「夢じゃないってば」

「ふふ、序盤からやり過ぎたかもしれないな」

悪魔二人が楽しそうに笑い合う。

それを遠くに聞きながら、自分が置かれた信じられない現実に絶望した。

「俺達に取り憑かれて寿命を全うした奴はいない。

ふふっ……覚悟するんだな」

その日を境に、僕の人生は壊れていった。

逃れる事の出来ない騒音。

この世のものとは思えない絶叫。

僕に向けられる罵声。

自分で命を絶てば楽になる、と囁く声。

それが永遠と頭の中で繰り返される。

周りの景色は一変し、得体の知れない影に囲まれ怯える日々。

思考と共に五感も鈍り、物を食べる気力も、笑う事もなくなり、何も感じなくなっていった。

生き地獄―

それがピッタリの表現だった。

仕事は出来なくなって辞めた。

奴等の発する音は、周りの他の人間には聞こえない―

いわゆる「幻聴」だが、僕にはハッキリと聞こえる。

これは、僕にとっては実際に起こっている「現実」だった。

こんな事を相談できる相手はいない。

友達だと思っていた奴らも、おかしくなっていく僕から離れていった。

朦朧とする意識の中―

僕はふと、双子の兄弟、ノアを思い出す。

「…………あいつなら…

分かって、くれたかな…」

しかし、元々疎遠だったノアの連絡先は知らなかった。

もちろん、今何処にいて何をしているかも分からない。

その後、水道、ガス、電気は止められ、家賃も払えなくなった。

まともな頭なら、何か解決策が浮かんだのかもしれない。

あるいは、誰かに助けを求めれば―

でも、その時の僕は心身共に疲れ果て、そんな思考力は残されていなかった。

……ただ、この地獄のような苦しみから解放されたい。

それだけが望みになっていた。

―もう、自分で命を絶つしかない。

その考えに取り憑かれていった。

―僕は無意識に樹海に来ていた。

夜明け前、空が白み始めている。

「意外と早いな」

「つまんないの~。

でも賭けはまたボクの勝ちだね」

悪魔達の会話が聞こえるが、もうどうでもいい。

むしろ心は晴れ晴れとしていた。

これでやっと、楽になれる……

―しばらく歩き続け、視界の開けた崖の上に辿り着いた。

「っ!」

そこで、思わぬものに遭遇した。

人がいたのだ。

正確に言うと、人ではない風貌の者だった。

肌は青白く、耳の先が尖り、真っ赤な瞳が薄闇の中で異様な光を放っている。

「……君、中に悪魔がいるね」

そう言うとその人物は、僕に向かって指で十字を切った。

―すると、今まで聞こえていた奴等の発する声や音が、ピタリと止んだ。

「今は一時的に抑えられているが、じき復活する。

私の力では、これくらいしかできないんだ……

すまない」

彼は申し訳なさそうな顔をしている。

「あんた…人間じゃないのか……」

「あぁ。

私は、吸血鬼だ」

悪魔から一時的に解放されたと思ったら、今度は吸血鬼か。

僕が押し黙っていると、吸血鬼は力なく微笑んだ。

「心配しなくとも、君の血は吸わないよ。

私はここで死ぬつもりだから」

「…………僕もだ」

この人物も、目的は僕と同じようだ。

「私はルカイン。

君の名前は?」

「……ニア」

誰かと会話するのは久しぶりだ。

「あんたは、どうして死のうとしてるんだ」

「……それは、話すと長くなるんでね」

「…………そうか」

ルカインは、悲しそうな目をしてニアに問う。

「ニア、君はなぜ死のうと?」

「僕は…………

僕は、本当は…死にたくない……

生きていたい………っ!」

今まで心の奥に溜め込まれていた感情が溢れ出した。

涙が止まらない。

その様子を静かに見守っていたルカインは、ニアの顔を覗き込んで語り掛けた。

「……その悪魔達から逃れる方法が、命を絶つ以外に、もう一つ、あるかもしれない」

それを聞いたニアは、大粒の涙が溢れる目を見開いてルカインを見た。

「私に吸血された者は、半吸血鬼になる。

そして悪魔達には、手を出せるのは人間だけという、絶対の決まりがあると聞く。

……君がもし人間でなくなれば、そいつらは手を引かざるを得なくなるはずだ。

そうしなければ、自分達が消滅するだろうからね」

少しの沈黙の後、ルカインが続ける。

「ただ、半吸血鬼になるには、命の限界まで私に吸血される必要がある。

そしてそれによって、死ぬ可能性もある」

涙を拭ったニアは、ルカインに向き合った。

「どのみちその予定でここに来たんだ。

どうせ死ぬなら、その可能性に賭ける」

「……あぁ。分かった」

夜明け前の薄明かりを反射して、ルカインの赤い瞳が妖しく光った。

首筋に牙が突き立てられ、噛み付かれる。

鋭い痛みが走った。

「……っ」

彼は、ゴクリゴクリと喉を鳴らして吸血していった。

噛まれている部位を中心に、身体が痺れていく。

―徐々に視界がぼやけてきた。

意識が遠のいていく。

血を吸われ続けたニアは、ついに気を失った。

「どうか、無事で……」

彼はそれを、日の当たらない木の影に優しく横たわらせる。

ルカインは夜が明けつつある空を見上げ、再びニアの方を見た。

「こんな私でも、最後に君の役に立てて良かった」

山の後ろから光の線が伸び、

朝日が彼を照らす。

―日の光を浴びれば、私は数分で灰と化す。

今度こそ……この命を終わらせよう―

しかし、その願いは叶わなかった。

「………………?!」

ルカインは自らの変化に動揺した。

本来ならば、日の光に当たって数秒で皮膚が焼け始めるはずの彼の肌は……僅かに赤くなっているだけだった。

「私も…半吸血鬼化している……!」

ニアを半吸血鬼にした事により、彼の血が薄まったのだろうか。

理由は定かではないが、その身体に変化が起きたのは確かだ。

吸血鬼と違い、半吸血鬼は日の光に耐性があるのだ。

そして、血だけでなく、人間と同じ食事を摂る事でも生きていけるようになる。

木陰に入った彼は、座り込んでしばらく呆けていた。

「そうか……私は…

もう、血を吸わなくても、生きていけるのか……」

微笑みを浮かべる彼の頬に、一筋の涙が流れた。

未だに気を失っているニアに視線を向ける。

胸が上下に動き、呼吸をしている。

半吸血鬼化に成功したのだ。

「……私は、君に救われたようだ」

と、ニアが意識を取り戻し、苦しみ出した。

「っ、ゲホッ!」

咳と共に口から真っ黒な煙が吹き出し、二人の人の形―

アスタロスとベルフェゴールになった。

「ムカつくムカつくっ……

あぁ~ムカつくっ!!!」

「こんな事は初めてだな」

ベルフェゴールはかなり腹を立てているようで、その場で地団駄を踏み、アスタロスは何処か愉しそうだ。

「吸血鬼……余計な事しやがって!!

今までボク達に取り憑かれて生きてた奴なんていないのに……

これじゃボクが負けたみたいじゃないか!!」

彼が恐ろしい形相でニアを睨んだ。

「ルールなんてクソ食らえ…

ボクの手で直接こいつらの息の根を止めてやる」

「……やめておけ。

決まりの効力は絶対だ。

それにお前が消えると、これから遊びがつまらなくなる」

ニアに手を伸ばすベルフェゴールを、アスタロスが制止する。

「………チッ!」

渋々手を下ろした。

どうやらニアに直接手を出すのは諦めたようだ。

「……いつか必ず、お前を喰ってやる」

そう言ったベルフェゴールに、アスタロスがニヤリと笑い掛ける。

「まぁ、それこそ[ベルフェゴールの探求]―

不可能な事、だな」

「そんな昔の諺なんか引っ張り出すな。余計ムカつく」

至極不機嫌な表情で、ベルフェゴールはニアとルカインを睨み付けた。

「………………お前らマジムカつく」

「はは、では、またな」

そう言って、悪魔達は再び黒い影となり、地面に吸い込まれるように消えていった。

緊張が一気に解け、その場にヘタッと座り込むニア。

と、自分の髪の色が真っ白になっている事に気付く。

「こ、これは……」

ルカインは困った顔をして、ニアの髪を撫でた。

「すまない、説明していなかった。

半吸血鬼化すると、色素が抜けて髪が白くなるんだ。

そして、瞳は私と同じ色になる」

確認できないが、自分は彼と同じ赤い瞳になっているようだ。

「…………でも、生きてる。

あんたのお陰で」

ニアは、久方ぶりの笑顔を浮かべた。

「ありがとう、ルカイン」

その言葉を受けて彼は微笑み、一つ頷いた。

「君を半吸血鬼化した事で、私も半吸血鬼になり……救われたんだ。

私の方こそ、お礼を言わせてくれ。

本当に……ありがとう」

お互い同じ色の瞳で見つめ合い、抱擁を交わした。

生きていると、どんな目に遭うか分からない。

予想もしていなかった事が起こる時もあるだろう。

でも、例えどんな状況でも、この「生きていく」事自体に価値があるんだと、今は思う。

僕は、夜が明け、光に満ちた空を見上げた。

闇を見た者が感じる光は、とても明るく見える。

半吸血鬼化した自分はもう、光の溢れる昼の世界には戻れないだろう。

―それでもいい。

闇の中ででも、心に光を抱いて生きていく事はできるから。

名前はノア。

小さい頃から「何か」が見えていたようで、誰もいない所をじっと見つめていたりして、正直薄気味悪かった。

双子はみんな仲が良いイメージがあるかもしれないけど、僕達はあまり言葉を交わす事もなく、成長するにつれて更に距離は開いていった。

学生生活を終え、ノアが一人遠い町に引っ越して間もなく、僕も別の町に一人で引っ越した。

普通の社会人として生活する日々。

平凡ながら、それなりに楽しく暮らしていた。

―その日、酒が好きな僕は、次の日が休みなのをいい事にバーを数件ハシゴして飲みまくっていた。

気が付けば時刻は午前4時前。

酒豪という程の強さでは無かった為流石に具合が悪くなり、おぼつかない足で帰路についていた。

ドンッ!!!

数十メートル先で突然、男が走行中の車の前に飛び出して轢かれた。

酒でボヤッとする頭では、何が起きたのか理解するのに数秒かかった。

運転手は車から降りる事もせず、轢かれた男を放置して走り去ってしまった。

完全なる轢き逃げだ。

人通りも無く辺りが暗かったため、僕の存在には気付いていなかったのだろう。

徐々に事の重大さに気付き、呼吸が荒くなる。

救急車を呼ばないと……!

そう思い携帯を手にした時、この世のものとは思えない、おぞましい光景を目にしてしまった。

轢かれて倒れた男の口から、光をも吸い込みそうな程真っ黒い影のようなものが、ゆっくりと漏れ出し―

それは、二人の人のような形になっていった。

「予想より早く逝ったな」

「今回の賭けはボクの勝ちだね」

完全に人の形になった二人の人物は言葉を交わしていた。

ただ、風貌は人間のそれとは異なる異質なものだった。

一人は頭から角が生えている。

僕は酒を飲み過ぎて幻覚を見ているのか。

と、その二人のうち角が生えた方と目が合った。

「あれ~?

あいつ……ボク達の事見えてるんじゃない?」

それを聞いたもう一人の仮面の人物もこちらを向いた。

「そのようだな」

その二人が不気味な薄笑いを浮かべながら近付いてくる。

逃げなければいけないと思っているのに、身体が金縛りにあったかのように動かない。

ついに目の前に来た角の生えた人物が、鼻からスンッと息を吸って顔をしかめた。

「分かった!お前、かなり酒飲んだでしょ」

予想外の事を尋ねられ、ただ頷く。

「酒に深く酔うと、俺達が視えるようになる人間もいるからな」

仮面の人物が淡々と言った。

何が……

何が、起きてるんだ………?

これは…夢だよな?

まだ酔いの醒めない頭で必死に考えていると、角の人物が面白いものを見るような表情で、こちらに視線を向けていた。

「決~めた。次はこいつにしよう♪」

「まぁ、俺は別に誰でも構わんが」

……何の話をしてるんだ?

僕はその様子をただただ眺めていた。

「まずはこいつに話さなきゃね」

「……面倒臭いが、俺達を見た奴には説明する決まりだから、仕方ないな」

ハァ、と一つため息をつき、仮面の人物が話し出す。

「俺はアスタロス。

そしてこいつはベルフェゴール」

「そ。で、ボク達は悪魔の公爵なんだ」

あぁ、やっぱり夢か。良かった。

しかし悪魔の公爵が二人も現れるなんて嫌な夢だ。

そう思って黙っていると、痺れを切らしたのか、ベルフェゴールという方の悪魔がまた話し出した。

「ねぇ~、少しぐらい驚いてよ。つまんないなぁ」

「まぁいいじゃないか。今から嫌でも驚くさ」

「…………」

夢なんだから驚きようがない。

話をする二人をただボーッと見ていると、パチパチと大げさに拍手をしてベルフェゴールが言った。

「今から、ボク達はお前に取り憑く事に決めました~」

「……えっ?」

次の瞬間、二人の悪魔は先程のような真っ黒い影となり僕の口に吸い込まれた。

「ッ、ゲホッ!

な、何……!?」

目の前にあいつらの姿は無かった。

かわりに、僕の頭の中から直接声が聞こえる。

「お前の名前、ニアっていうのか」

「過去の記憶を見させてもらったぞ。

まぁ、無難な人生ってとこだな」

脳内でケケケッ、と不気味な笑い声が響く。

「だ~か~ら、ボク達が楽しくしてあげるよぉ♪」

そう言って、ベルフェゴールは気味の悪い歌を歌い出した。

「うっ、や、やめろぉ……っ!」

夢、これは夢だ……

こんな事、あるわけない……!

「「これは夢だ」って?

残念だが、取り憑かれたのは事実だ。

お前が命を落とすまで俺達は憑き続ける」

アスタロスがフフッ、と笑い、地の底から響くような声で呪文のようなものを唱え出した。

二人が発する不気味な不協和音が、途切れる事無く聞こえる。

「うっ、うるさい…!うるさいっ!!」

夜中だった為周りには誰もおらず、僕は耳障りな音に耐え何とか自宅へと辿り着き鍵を開けると、倒れるように中に転がり込んだ。

不気味な音が止み、再び脳内で会話が始まった。

「こいつはいつまで耐えられるかなぁ」

「俺は1年に賭ける」

「じゃあボクは半年」

ははっ、と笑い合っている。

頭の中に直接声が響いている為、耳を塞いでも奴等の会話が聞こえてくる。

「ていうか、人間にしか取り憑いちゃダメって決まり、無しになんないかなぁ。

妖精とかに取り憑けたら面白そうなのにぃ~」

「決まりを破ったら俺達は消えてなくなるんだから、そこはどうしようもないな。

しかしその決まりのお陰で、お互いの世界が余計な干渉をせずに済んでいるというのも事実だ。

まぁ、ルールがあるからこそ、その中で如何に楽しむか考えるのがいいんだろう」

「まぁね」

「何が、目的なんだ…お前ら……っ!」

自分の身に降り掛かった出来事を理解し始めた僕は、中にいる悪魔に話し掛ける。

その問いに、ベルフェゴールは高笑いをした。

「目的~?あははっ!そんなの無いよ。

これはただの遊び。

お前ら人間はボク達のオモチャ。

壊れてくのを見るのが楽しいの」

絶句した。

人間とは考えが違い過ぎる。

まるで血が通っていない。

「ニア、俺達に耐えられなくなったなら、お前には自由になる術がある」

アスタロスが話す後ろで、ベルフェゴールがククッと笑う。

「自らで命を絶つ事だ。

それ以外に、俺達から逃れる方法は無い」

嘘だ……

死ぬなんて、絶対に嫌だ……

僕は力が入らず、呆然と床の一点を見つめていた。

ベルフェゴールが今度は鼻歌を歌い始めた。

「じゃあ始めようか~」

「さぁ、お前はどこまで耐えられるかな?」

次の瞬間、女とも男とも言えないおぞましい絶叫が頭の中でこだました。

「うわああぁっ!!」

それは途切れる事無く脳内に響く。

あまりの苦痛に床を転げ回る。

「うぅ…やめ…止めて、くれぇ…………っ!」

僕が意識を失うまで、それは続いた。

―気が付くと、窓から日の光が射し込んでいた。

だいぶ眠っていたようだ。

あの恐ろしい出来事は…

夢、だったんだろうか……

そう考えていると、また脳内に直接声が響いた。

「夢じゃないってば」

「ふふ、序盤からやり過ぎたかもしれないな」

悪魔二人が楽しそうに笑い合う。

それを遠くに聞きながら、自分が置かれた信じられない現実に絶望した。

「俺達に取り憑かれて寿命を全うした奴はいない。

ふふっ……覚悟するんだな」

その日を境に、僕の人生は壊れていった。

逃れる事の出来ない騒音。

この世のものとは思えない絶叫。

僕に向けられる罵声。

自分で命を絶てば楽になる、と囁く声。

それが永遠と頭の中で繰り返される。

周りの景色は一変し、得体の知れない影に囲まれ怯える日々。

思考と共に五感も鈍り、物を食べる気力も、笑う事もなくなり、何も感じなくなっていった。

生き地獄―

それがピッタリの表現だった。

仕事は出来なくなって辞めた。

奴等の発する音は、周りの他の人間には聞こえない―

いわゆる「幻聴」だが、僕にはハッキリと聞こえる。

これは、僕にとっては実際に起こっている「現実」だった。

こんな事を相談できる相手はいない。

友達だと思っていた奴らも、おかしくなっていく僕から離れていった。

朦朧とする意識の中―

僕はふと、双子の兄弟、ノアを思い出す。

「…………あいつなら…

分かって、くれたかな…」

しかし、元々疎遠だったノアの連絡先は知らなかった。

もちろん、今何処にいて何をしているかも分からない。

その後、水道、ガス、電気は止められ、家賃も払えなくなった。

まともな頭なら、何か解決策が浮かんだのかもしれない。

あるいは、誰かに助けを求めれば―

でも、その時の僕は心身共に疲れ果て、そんな思考力は残されていなかった。

……ただ、この地獄のような苦しみから解放されたい。

それだけが望みになっていた。

―もう、自分で命を絶つしかない。

その考えに取り憑かれていった。

―僕は無意識に樹海に来ていた。

夜明け前、空が白み始めている。

「意外と早いな」

「つまんないの~。

でも賭けはまたボクの勝ちだね」

悪魔達の会話が聞こえるが、もうどうでもいい。

むしろ心は晴れ晴れとしていた。

これでやっと、楽になれる……

―しばらく歩き続け、視界の開けた崖の上に辿り着いた。

「っ!」

そこで、思わぬものに遭遇した。

人がいたのだ。

正確に言うと、人ではない風貌の者だった。

肌は青白く、耳の先が尖り、真っ赤な瞳が薄闇の中で異様な光を放っている。

「……君、中に悪魔がいるね」

そう言うとその人物は、僕に向かって指で十字を切った。

―すると、今まで聞こえていた奴等の発する声や音が、ピタリと止んだ。

「今は一時的に抑えられているが、じき復活する。

私の力では、これくらいしかできないんだ……

すまない」

彼は申し訳なさそうな顔をしている。

「あんた…人間じゃないのか……」

「あぁ。

私は、吸血鬼だ」

悪魔から一時的に解放されたと思ったら、今度は吸血鬼か。

僕が押し黙っていると、吸血鬼は力なく微笑んだ。

「心配しなくとも、君の血は吸わないよ。

私はここで死ぬつもりだから」

「…………僕もだ」

この人物も、目的は僕と同じようだ。

「私はルカイン。

君の名前は?」

「……ニア」

誰かと会話するのは久しぶりだ。

「あんたは、どうして死のうとしてるんだ」

「……それは、話すと長くなるんでね」

「…………そうか」

ルカインは、悲しそうな目をしてニアに問う。

「ニア、君はなぜ死のうと?」

「僕は…………

僕は、本当は…死にたくない……

生きていたい………っ!」

今まで心の奥に溜め込まれていた感情が溢れ出した。

涙が止まらない。

その様子を静かに見守っていたルカインは、ニアの顔を覗き込んで語り掛けた。

「……その悪魔達から逃れる方法が、命を絶つ以外に、もう一つ、あるかもしれない」

それを聞いたニアは、大粒の涙が溢れる目を見開いてルカインを見た。

「私に吸血された者は、半吸血鬼になる。

そして悪魔達には、手を出せるのは人間だけという、絶対の決まりがあると聞く。

……君がもし人間でなくなれば、そいつらは手を引かざるを得なくなるはずだ。

そうしなければ、自分達が消滅するだろうからね」

少しの沈黙の後、ルカインが続ける。

「ただ、半吸血鬼になるには、命の限界まで私に吸血される必要がある。

そしてそれによって、死ぬ可能性もある」

涙を拭ったニアは、ルカインに向き合った。

「どのみちその予定でここに来たんだ。

どうせ死ぬなら、その可能性に賭ける」

「……あぁ。分かった」

夜明け前の薄明かりを反射して、ルカインの赤い瞳が妖しく光った。

首筋に牙が突き立てられ、噛み付かれる。

鋭い痛みが走った。

「……っ」

彼は、ゴクリゴクリと喉を鳴らして吸血していった。

噛まれている部位を中心に、身体が痺れていく。

―徐々に視界がぼやけてきた。

意識が遠のいていく。

血を吸われ続けたニアは、ついに気を失った。

「どうか、無事で……」

彼はそれを、日の当たらない木の影に優しく横たわらせる。

ルカインは夜が明けつつある空を見上げ、再びニアの方を見た。

「こんな私でも、最後に君の役に立てて良かった」

山の後ろから光の線が伸び、

朝日が彼を照らす。

―日の光を浴びれば、私は数分で灰と化す。

今度こそ……この命を終わらせよう―

しかし、その願いは叶わなかった。

「………………?!」

ルカインは自らの変化に動揺した。

本来ならば、日の光に当たって数秒で皮膚が焼け始めるはずの彼の肌は……僅かに赤くなっているだけだった。

「私も…半吸血鬼化している……!」

ニアを半吸血鬼にした事により、彼の血が薄まったのだろうか。

理由は定かではないが、その身体に変化が起きたのは確かだ。

吸血鬼と違い、半吸血鬼は日の光に耐性があるのだ。

そして、血だけでなく、人間と同じ食事を摂る事でも生きていけるようになる。

木陰に入った彼は、座り込んでしばらく呆けていた。

「そうか……私は…

もう、血を吸わなくても、生きていけるのか……」

微笑みを浮かべる彼の頬に、一筋の涙が流れた。

未だに気を失っているニアに視線を向ける。

胸が上下に動き、呼吸をしている。

半吸血鬼化に成功したのだ。

「……私は、君に救われたようだ」

と、ニアが意識を取り戻し、苦しみ出した。

「っ、ゲホッ!」

咳と共に口から真っ黒な煙が吹き出し、二人の人の形―

アスタロスとベルフェゴールになった。

「ムカつくムカつくっ……

あぁ~ムカつくっ!!!」

「こんな事は初めてだな」

ベルフェゴールはかなり腹を立てているようで、その場で地団駄を踏み、アスタロスは何処か愉しそうだ。

「吸血鬼……余計な事しやがって!!

今までボク達に取り憑かれて生きてた奴なんていないのに……

これじゃボクが負けたみたいじゃないか!!」

彼が恐ろしい形相でニアを睨んだ。

「ルールなんてクソ食らえ…

ボクの手で直接こいつらの息の根を止めてやる」

「……やめておけ。

決まりの効力は絶対だ。

それにお前が消えると、これから遊びがつまらなくなる」

ニアに手を伸ばすベルフェゴールを、アスタロスが制止する。

「………チッ!」

渋々手を下ろした。

どうやらニアに直接手を出すのは諦めたようだ。

「……いつか必ず、お前を喰ってやる」

そう言ったベルフェゴールに、アスタロスがニヤリと笑い掛ける。

「まぁ、それこそ[ベルフェゴールの探求]―

不可能な事、だな」

「そんな昔の諺なんか引っ張り出すな。余計ムカつく」

至極不機嫌な表情で、ベルフェゴールはニアとルカインを睨み付けた。

「………………お前らマジムカつく」

「はは、では、またな」

そう言って、悪魔達は再び黒い影となり、地面に吸い込まれるように消えていった。

緊張が一気に解け、その場にヘタッと座り込むニア。

と、自分の髪の色が真っ白になっている事に気付く。

「こ、これは……」

ルカインは困った顔をして、ニアの髪を撫でた。

「すまない、説明していなかった。

半吸血鬼化すると、色素が抜けて髪が白くなるんだ。

そして、瞳は私と同じ色になる」

確認できないが、自分は彼と同じ赤い瞳になっているようだ。

「…………でも、生きてる。

あんたのお陰で」

ニアは、久方ぶりの笑顔を浮かべた。

「ありがとう、ルカイン」

その言葉を受けて彼は微笑み、一つ頷いた。

「君を半吸血鬼化した事で、私も半吸血鬼になり……救われたんだ。

私の方こそ、お礼を言わせてくれ。

本当に……ありがとう」

お互い同じ色の瞳で見つめ合い、抱擁を交わした。

生きていると、どんな目に遭うか分からない。

予想もしていなかった事が起こる時もあるだろう。

でも、例えどんな状況でも、この「生きていく」事自体に価値があるんだと、今は思う。

僕は、夜が明け、光に満ちた空を見上げた。

闇を見た者が感じる光は、とても明るく見える。

半吸血鬼化した自分はもう、光の溢れる昼の世界には戻れないだろう。

―それでもいい。

闇の中ででも、心に光を抱いて生きていく事はできるから。

![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)

![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)