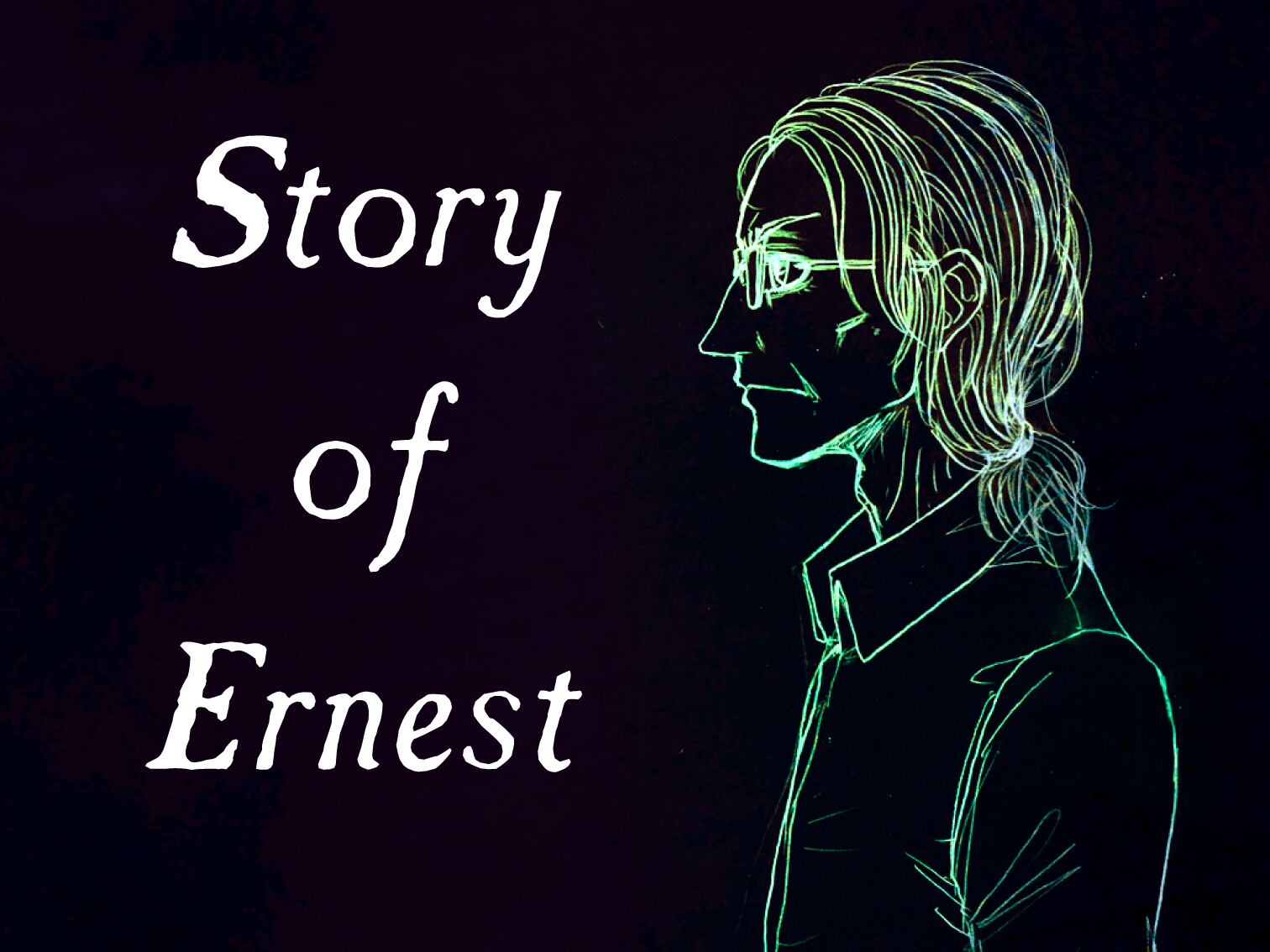

No.1 [人生は白昼夢]

No.1 [人生は白昼夢]

¥111

SOLD OUT

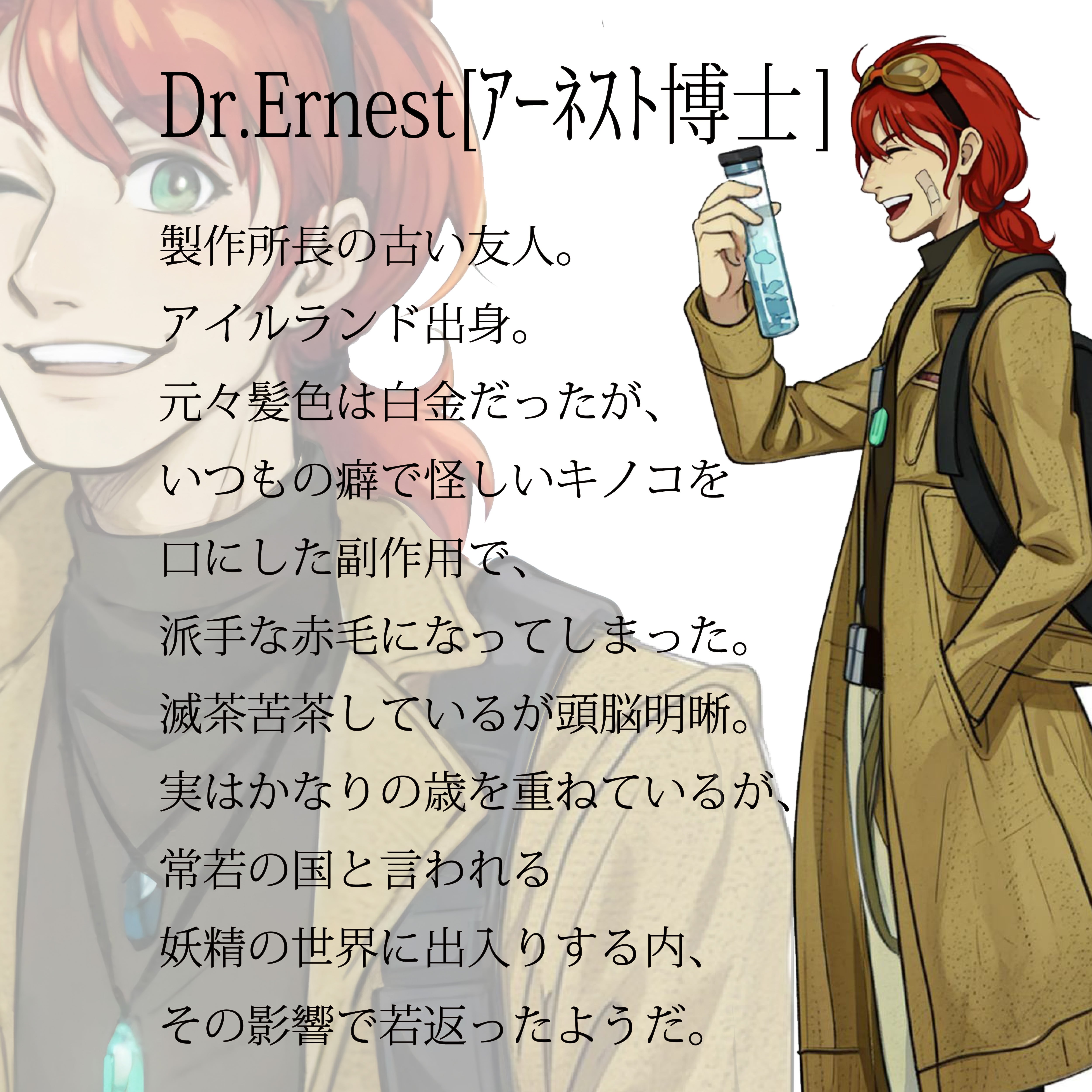

私は元々、科学的根拠の無い事柄―

目に見えない事象は、全く信じないたちだった。

猛勉強の末博士号を多数所得し、研究を重ね世の仕組みを知ったつもりでいたからだ。

今思えば、科学で解明できている事はほんの一部に過ぎないのだが―

時代が時代だった為、その時の私には、理論的に説明の付くもののみが現実だった。

ある日、目の端に何か光るものがチラチラと動いたような気がした。

網膜のひきつりにより見えるものとは少し違ったが……

年齢の事もあり、疲れが溜まっているのだろうと自分を納得させた。

また別の日。

書斎にいた私は、今度は前よりもハッキリと光を見た。

しかも目の端ではなく、正面でだ。

光視症だろうか、そう考察していた時―

「ねぇ、見えてるんでしょ?アタシの事」

その光が私に話しかけてきた。

あぁ、自分は脳神経を損傷してしまったのだろうか。

しかし心当たりがない。

「ねぇってば!無視されたら悲しいじゃない」

幻覚だろうと思いつつ、持って生まれた好奇心もあってか、その幻覚に返答してみた。

「見えているとも。何だね、君は」

「ふふ、やっと答えてくれた。

アタシはね、風の妖精、シルフよ」

それは、十六世紀の錬金術師パラケルススが論じた、四大精霊のうちの一つの名だ。

私の記憶にあるのだから、その名が出ても何ら不思議ではない。

「そうか。

それで、風の妖精が私に何用だ?」

「―あなた、こっちの世界では[博士]とか[教授]って呼ばれて、何でも知った気になっちゃってるでしょ?

そんなあなたを妖精の国に連れて行ったら……

とっても面白い反応をしそうだから、試しに来たの」

さすが幻覚だ。

とんでもない事を言う。

しかし幻覚は所詮幻覚。

今ここにいる私を何処かへ連れていけるはずがない。

「そんなに連れて行きたければ、妖精の国でも何処へでも行こう」

「……言ったわね。

妖精との口約束は取り消せないわよ」

「承知した」

次の瞬間、私の周りが風の渦に包まれた。

幻覚にしてはやけにリアルだ。

まぁ、脳が見せているのだから当たり前か。

―そんな事を考えていると、辺りの景色が変わっていた。

「………?」

おかしい。

初期の幻覚の場合は現実の景色に重なるものだが、今の景色は、まるで―

「驚いた?ここが常若の国、妖精の世界よ」

「………………あり得ない」

「じゃあ、あなたが今、目で見て肌で感じているこれは、すべて嘘だというの?」

「…………」

信じたくなかった。

こんなのは現実じゃない。

長年自分の中で培われた[常識]が、ガラガラと音を立てて崩れていく。

「頭で考えちゃダメ。

あなたの魂が感じるものを、素直に受け入れて。」

冷静になり、辺りの景色を見渡す。

優しい月灯りの夜。

鼻腔を擽る草木の香り。

木々の間―

遥か遠くに、不思議な色合いで浮かび上がる、山の稜線。

暗闇で光を放つ、キノコや鉱石。

光を放ちながら飛び回る、妖精達の楽しそうな笑い声―

「…………いい所だな」

「気に入ってくれて良かった」

暫しの間、その光景を静かに眺める。

「―こんな世界があったのだな」

「えぇ。

この世界と人間の世界は、遠いようで意外と近いのよ。

正確に言うと、距離なんてものもあって無いようなものだけれど」

謎かけのような事を言い、シルフはいたずらっ子のようにクスクスと笑った。

「……そういえば…」

私は幼少期の微かな記憶を辿る。

自宅の庭で遊んでいた時、光る何かを見た。

そう、遠い昔に既に見ていたのだ。

しかしいつの間にか[それ]は見えなくなり、その事も気には留めなかった。

「私は、昔…」

「ふふ、その時の光はアタシよ」

「!」

考えていた事を見透かしていたのか、とても嬉しそうに光が瞬いて笑う。

「……そうか、そうだったのだな。

君の存在に気付けず、すまなかった」

「でも今は信じてくれてるでしょ?」

「……あぁ」

「それならいいの」

シルフはまたクスクスと笑った。

それからというもの、私は何度も妖精界に通っては、初めて目にする不思議なものに興奮、感動し……

様々な妖精達とも仲良くなった。

彼らは陽気な者ばかりで、それに伴ってか、私の性格も随分と明るくなった。

それだけじゃない。

視力は回復し、身体も驚く程若返ったのだ。

しかし…昔の自分が今の私を見たら「何を子供のような事を」と、眉間に深い皺を寄せて嘆く事だろう。

―この時、人間の世界では、既に何十年という月日が経過していた。

妖精界での一月が、人間界では一年という程、時間の流れに違いがあったからだ。

私は、あちらから帰って来る度近代化していくこの人間界に―

皆に、あの素晴らしい世界を伝えたい、広めたい。

純粋にそう思い、活動を始めた。

しかし―

私が妖精界で見たもの、触れたものの美しさを語り、説明しても、他の人間には全く理解されなかった。

それどころか、どんどん若返っていく私は化け物扱いされたり、[こいつは頭のおかしい奴だ]という態度を取られ、距離を置かれていった―

「…………どうして、誰も理解を示さない……っ!」

腰を下ろしていた夏の草原に、悔しさのあまり握り拳を叩きつけた。

「当たり前じゃない。

見えないんだもの、仕方ないわ。

あっちの物は人間の世界に持ってくると大概消えたり劣化しちゃうし。

あなた博士なのにそれくらい気付きなさいよ」

側で瞬く光が私を励ます。

しばらくして、シルフは何かを思い出したかのように、一瞬ピカッと強い光を放った。

「アタシの知り合いの妖精から、面白い話を聞いた事があるの。

[夢と現実の狭間にあるものを具現化する]っていう能力と、人生の使命を持って生まれた人間がいるって。

その子は博士と同じで、幼い頃アタシ達のような存在が見えていたけど……

今は心を閉ざして、見えなくなってしまったらしいわ」

考え込むように少し間を置いて、シルフは続けた。

「その子なら、他の人間にも見えるようにできるんじゃないかしら。

博士がみんなに見せたいものの一部くらいは。」

次の目的地を決める為、地面に無造作に広げていた地図の上で、シルフが、その者がいるであろう国を指し示す。

―そこには行った事がある。

そうと分かれば善は急げだと言わんばかりに、私はすぐに荷物を纏め、身支度を整えた。

「…よし、今すぐ行こう!」

「ふふっ、楽しくなりそうね♪」

偉くご機嫌で先を行くシルフを追いかけ、私はまだ見ぬ[夢と現実の狭間にあるものを具現化する者]とやらに、思いを馳せたのだった。

目に見えない事象は、全く信じないたちだった。

猛勉強の末博士号を多数所得し、研究を重ね世の仕組みを知ったつもりでいたからだ。

今思えば、科学で解明できている事はほんの一部に過ぎないのだが―

時代が時代だった為、その時の私には、理論的に説明の付くもののみが現実だった。

ある日、目の端に何か光るものがチラチラと動いたような気がした。

網膜のひきつりにより見えるものとは少し違ったが……

年齢の事もあり、疲れが溜まっているのだろうと自分を納得させた。

また別の日。

書斎にいた私は、今度は前よりもハッキリと光を見た。

しかも目の端ではなく、正面でだ。

光視症だろうか、そう考察していた時―

「ねぇ、見えてるんでしょ?アタシの事」

その光が私に話しかけてきた。

あぁ、自分は脳神経を損傷してしまったのだろうか。

しかし心当たりがない。

「ねぇってば!無視されたら悲しいじゃない」

幻覚だろうと思いつつ、持って生まれた好奇心もあってか、その幻覚に返答してみた。

「見えているとも。何だね、君は」

「ふふ、やっと答えてくれた。

アタシはね、風の妖精、シルフよ」

それは、十六世紀の錬金術師パラケルススが論じた、四大精霊のうちの一つの名だ。

私の記憶にあるのだから、その名が出ても何ら不思議ではない。

「そうか。

それで、風の妖精が私に何用だ?」

「―あなた、こっちの世界では[博士]とか[教授]って呼ばれて、何でも知った気になっちゃってるでしょ?

そんなあなたを妖精の国に連れて行ったら……

とっても面白い反応をしそうだから、試しに来たの」

さすが幻覚だ。

とんでもない事を言う。

しかし幻覚は所詮幻覚。

今ここにいる私を何処かへ連れていけるはずがない。

「そんなに連れて行きたければ、妖精の国でも何処へでも行こう」

「……言ったわね。

妖精との口約束は取り消せないわよ」

「承知した」

次の瞬間、私の周りが風の渦に包まれた。

幻覚にしてはやけにリアルだ。

まぁ、脳が見せているのだから当たり前か。

―そんな事を考えていると、辺りの景色が変わっていた。

「………?」

おかしい。

初期の幻覚の場合は現実の景色に重なるものだが、今の景色は、まるで―

「驚いた?ここが常若の国、妖精の世界よ」

「………………あり得ない」

「じゃあ、あなたが今、目で見て肌で感じているこれは、すべて嘘だというの?」

「…………」

信じたくなかった。

こんなのは現実じゃない。

長年自分の中で培われた[常識]が、ガラガラと音を立てて崩れていく。

「頭で考えちゃダメ。

あなたの魂が感じるものを、素直に受け入れて。」

冷静になり、辺りの景色を見渡す。

優しい月灯りの夜。

鼻腔を擽る草木の香り。

木々の間―

遥か遠くに、不思議な色合いで浮かび上がる、山の稜線。

暗闇で光を放つ、キノコや鉱石。

光を放ちながら飛び回る、妖精達の楽しそうな笑い声―

「…………いい所だな」

「気に入ってくれて良かった」

暫しの間、その光景を静かに眺める。

「―こんな世界があったのだな」

「えぇ。

この世界と人間の世界は、遠いようで意外と近いのよ。

正確に言うと、距離なんてものもあって無いようなものだけれど」

謎かけのような事を言い、シルフはいたずらっ子のようにクスクスと笑った。

「……そういえば…」

私は幼少期の微かな記憶を辿る。

自宅の庭で遊んでいた時、光る何かを見た。

そう、遠い昔に既に見ていたのだ。

しかしいつの間にか[それ]は見えなくなり、その事も気には留めなかった。

「私は、昔…」

「ふふ、その時の光はアタシよ」

「!」

考えていた事を見透かしていたのか、とても嬉しそうに光が瞬いて笑う。

「……そうか、そうだったのだな。

君の存在に気付けず、すまなかった」

「でも今は信じてくれてるでしょ?」

「……あぁ」

「それならいいの」

シルフはまたクスクスと笑った。

それからというもの、私は何度も妖精界に通っては、初めて目にする不思議なものに興奮、感動し……

様々な妖精達とも仲良くなった。

彼らは陽気な者ばかりで、それに伴ってか、私の性格も随分と明るくなった。

それだけじゃない。

視力は回復し、身体も驚く程若返ったのだ。

しかし…昔の自分が今の私を見たら「何を子供のような事を」と、眉間に深い皺を寄せて嘆く事だろう。

―この時、人間の世界では、既に何十年という月日が経過していた。

妖精界での一月が、人間界では一年という程、時間の流れに違いがあったからだ。

私は、あちらから帰って来る度近代化していくこの人間界に―

皆に、あの素晴らしい世界を伝えたい、広めたい。

純粋にそう思い、活動を始めた。

しかし―

私が妖精界で見たもの、触れたものの美しさを語り、説明しても、他の人間には全く理解されなかった。

それどころか、どんどん若返っていく私は化け物扱いされたり、[こいつは頭のおかしい奴だ]という態度を取られ、距離を置かれていった―

「…………どうして、誰も理解を示さない……っ!」

腰を下ろしていた夏の草原に、悔しさのあまり握り拳を叩きつけた。

「当たり前じゃない。

見えないんだもの、仕方ないわ。

あっちの物は人間の世界に持ってくると大概消えたり劣化しちゃうし。

あなた博士なのにそれくらい気付きなさいよ」

側で瞬く光が私を励ます。

しばらくして、シルフは何かを思い出したかのように、一瞬ピカッと強い光を放った。

「アタシの知り合いの妖精から、面白い話を聞いた事があるの。

[夢と現実の狭間にあるものを具現化する]っていう能力と、人生の使命を持って生まれた人間がいるって。

その子は博士と同じで、幼い頃アタシ達のような存在が見えていたけど……

今は心を閉ざして、見えなくなってしまったらしいわ」

考え込むように少し間を置いて、シルフは続けた。

「その子なら、他の人間にも見えるようにできるんじゃないかしら。

博士がみんなに見せたいものの一部くらいは。」

次の目的地を決める為、地面に無造作に広げていた地図の上で、シルフが、その者がいるであろう国を指し示す。

―そこには行った事がある。

そうと分かれば善は急げだと言わんばかりに、私はすぐに荷物を纏め、身支度を整えた。

「…よし、今すぐ行こう!」

「ふふっ、楽しくなりそうね♪」

偉くご機嫌で先を行くシルフを追いかけ、私はまだ見ぬ[夢と現実の狭間にあるものを具現化する者]とやらに、思いを馳せたのだった。

![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)

![No.3 [秘密のティーパーティ] No.3 [秘密のティーパーティ]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/a94f5794de63a6262d346b67a4c30a32.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)